Cet entretien est initialement paru sur le Digital Society Forum d’Orange.

Pour Dominique Sciamma, directeur de l’école Strate , le design est avant toute chose un projet politique dont l’objectif est de créer des « expériences de vie réussies ». A l’heure où le numérique et l’intelligence artificielle proposent de prendre en charge un nombre croissant d’expériences possibles, il semble plus que nécessaire d’interroger le projet dont elles sont porteuses, notamment en termes d’interactions humain-machine. Julien De Sanctis, doctorant CIFRE en philosophie à l’UTC et chez Spoon, a rencontré ce mathématicien de formation pour qui l’IA a le pouvoir de « tuer » Dieu sans pour autant lui substituer la technologie.

Julien De Sanctis : Vous affirmez que les écoles de design sont les Instituts d’Étude Politique (IEP) de demain. Qu’entendez-vous par là ?

Dominique Sciamma : La révolution industrielle a créé un monde conçu comme une vaste ligne d’assemblage où le processus de production (input/output) est connu et maîtrisé de A à Z. En d’autres termes, la société telle que la conçoit la modernité est un monde d’ingénieur, un monde déterministe où chacun doit savoir où il va en répondant à une sorte de cahier des charges existentiel. Comme sur une ligne d’assemblage, où l’on sait d’avance ce qu’on va produire et comment le produire, on forme les gens pour qu’ils occupent une place plus ou moins déterminée. Cette organisation hyper-rationnelle fabrique une société de déclencheurs de « process », de processeurs, qui ne correspond plus à la réalité que nous avons peu à peu construite depuis 250 ans. Les mutations contemporaines imposent de changer en profondeur notre mode d’organisation : nous avons plus que jamais besoin de nous appuyer sur notre capacité collective à déployer de l’intelligence. Pour ce faire, il est primordial de pouvoir compter sur une société d’égaux, de pairs où les êtres conscients, les individus ont repris possession de leurs savoirs pour les mettre en œuvre de manière autonome et libre. En somme, il s’agit de substituer la singularité à l’interchangeabilité.

Hélas, la formation et le système éducatif ne sont pas à la hauteur de ce besoin. On « fabrique » encore des processeurs, alors qu’on a besoin de designers au sens étymologique du terme : disegno, c’est à la fois le dessin et le dessein, c’est le projet où les fins questionnent les moyens et vice versa. Il ne s’agit donc plus « simplement » de trouver et d’appliquer des solutions à des problèmes, mais plutôt d’interroger les problèmes et leurs différentes solutions dans une optique holistique : ce problème mérite-t-il une solution ? Pourquoi considère-t-on telle ou telle chose comme un problème ? Que dit la solution envisagée de la façon dont on conçoit le problème ? Comment l’articulation entre une question et sa ou ses réponses impacte la société ? etc. Le design est un art politique, une fabrique du pouvoir d’agir, mais sa pratique ne se décrète pas. Il faut donc former des êtres qui auront cette capacité d’action, qui pourront être au pouvoir ou plutôt en pouvoir — car il ne s’agit pas d’une conception élitiste ou oligarchique du pouvoir, mais diffuse, paritaire, réticulaire où chacun est un égal car un réseau ne connait pas de centre ni de périphérie. Le design est bien plus qu’une discipline de création d’objets, comme on le pense encore trop souvent. C’est une pensée agissante dont l’objectif est de créer des expériences de vie réussies. Dans ce contexte, un homme politique est un designer, un participant au projet humain où dessin et dessein ne sont pas séparés.

JDS : Faites-vous un lien entre la notion de dessein et celle de progrès ? Le design est-il le nouveau progressisme ?

DS : Le progrès est, pour moi, une notion à la fois juste et datée. Je préfère parler de développement humain conçu comme la mise en œuvre de la promesse des Lumières, à savoir l’émancipation individuelle et le bonheur collectif. Le design a pour rôle de favoriser ce développement humain en alliant réflexion théorique et action pratique sans préjuger des formes que ce développement prendra. Une réflexion typique de design consiste, par exemple, à interroger le phénomène de technisation quasi automatique des « solutions » aux problèmes qui se posent à nous. Il n’existe aucun lien nécessaire entre société humainement développée et société hyper-technologique.

JDS : Le politique peut se définir comme l’art d’instituer et d’entretenir le vivre ensemble. Aujourd’hui, ce vivre ensemble est de plus en plus associé à un vivre avec des technologies qui se présentent ou sont présentées comme des « autres », des « compagnons ». Je pense notamment aux robots sociaux et aux assistants vocaux. D’après votre analyse, ces techniques vont petit à petit dépasser le paradigme de l’interaction pour nous proposer des relations. Quelle différence faites-vous entre ces deux notions ?

DS : La notion d’interaction, telle qu’elle est mobilisée par le design d’interface (branche du design dont l’objectif est de développer des interfaces à la fois simples d’utilisation et esthétiquement intéressantes), est intimement liée à celle de contrôle. Le numérique marque le passage d’une société outillée à une société interfacée. Bien entendu, les deux coexistent encore, mais les interfaces sont de plus en plus en nombreuses et ont massivement pénétré les foyers et les entreprises. Elles ont aussi permis l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles et d’une nouvelle économie. Toutefois, les interfaces ne sont pas foncièrement différentes des outils en ce qu’elles relèvent d’un rapport fonctionnel, utilitaire et nous engagent donc dans une logique de contrôle. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’interactivité n’est qu’une modalité du contrôle, au même titre que la manipulation. Quand je demande le temps qu’il fait à mon enceinte connectée, je ne lui laisse pas le choix de me donner ou non la réponse, je lui « commande » la réponse dans les deux sens du terme. La disparition des boutons ou d’autres actionneurs classiques ne changent rien à la position dissymétrique que j’occupe par rapport à l’objet qui reste tout entier à mon service.

Contrairement à l’interaction, la relation suppose une profondeur de lien, une attention portée à l’autre qu’on ne réduit pas à sa fonction. Penser le passage d’un design d’interaction à un design de relations, c’est donc se projeter dans un futur où les objets pourraient nous engager dans des rapports plus symétriques, où le fonctionnalisme (idée que la forme suit la fonction et, par extension, qu’un objet se réduit à celle-ci) passerait en arrière-plan voire disparaîtrait. Le modèle imité est celui du vivant. Aujourd’hui, la première étape de ce changement de paradigme est notamment incarnée par les robots sociaux et les assistants vocaux que vous évoquez. Il se développe avec eux des liens qui rappellent ceux que l’on peut avoir avec nos chiens ou nos chats…

JDS : Vous mentionnez le modèle du vivant. Dans sa célèbre conférence « La question de la technique », Martin Heidegger affirme que l’essence de la technique moderne n’est pas à chercher dans les objets eux-mêmes ni dans les savoir-faire, mais dans un certain type de rapport au monde où chaque chose nous apparaît sous l’angle de la ressource disponible, prête à l’emploi, « commissible », dit le philosophe. En d’autres termes, la technique moderne est ce qui, en amont de toute action ou réflexion, structure notre perception par un biais instrumental. La vertu du design relationnel que vous semblez appeler de vos vœux serait-elle de proposer une alternative à ce rapport au monde, et en particulier de notre rapport au vivant, en concevant des objets qui ne soient pas uniquement des moyens au service de fins, des objets capables de « restructurer » notre perception ?

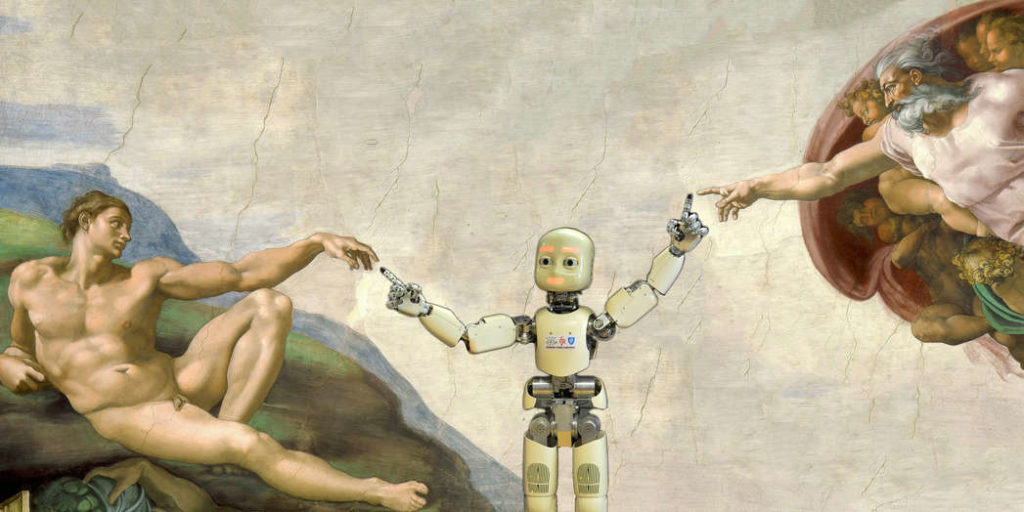

DS : Je ne l’avais jamais vu comme ça, mais c’est un point très intéressant ! A vrai dire, le fondement de mon intérêt pour ces sujets, c’est le double mystère de la vie et de l’intelligence. J’y réfléchis depuis longtemps en scientifique et en athée. Pour moi, il n’existe aucun « fantôme dans la machine » : la vie est une émergence, au même titre que l’intelligence et que la conscience. Or, si tel est le cas, elles doivent pouvoir être accessibles et reproductibles scientifiquement. Ce n’est donc pas tant la question du vivant que la compréhension de la vie intelligente qui m’intéresse et avec elle, de vertigineuses questions politiques : comment s’organise une société entourée d’objets intelligents ? Quelles sont les conditions pour partager nos vies en bonne intelligence avec eux ? Quel statut juridique faudra-t-il leur accorder ? etc. Cela peut sembler démiurgique, il faut l’avouer, mais en réalité, il ne s’agit pas d’une ivresse métaphysique. Pour moi, l’objectif des réflexions et recherches sur le thème de l’IA dite forte est de « tuer » Dieu définitivement. Prouver la nature émergente de la vie, de l’intelligence et de la conscience, c’est se libérer du poids de Dieu dans l’explication de ce que nous sommes.

JDS : L’objectif ultime de l’IA en général et des robots en particulier serait donc le déicide ?

DS : Exactement. L’IA forte, c’est le déicide. Le déicide comme libération ultime de l’homme par la science comme preuve, puis par la politique comme projet. C’est un peu l’enjeu ultime, mais avec un très gros bémol : penser l’émergence, à terme, d’une IA forte, ne revient pas à adhérer aux sornettes transhumanistes à la Ray Kurzweil ! Ces personnes ne font que substituer une croyance à une autre croyance en y ajoutant tout le marketing que les marchands de foi savent développer. Il n’y a rien de scientifique là-dedans !

JDS : Est-il possible de tenir un discours scientifique sur un objet aussi trouble que l’IA forte ?

DS : Je pense que l’on peut avancer des théories sans asséner des prophéties. Étant mathématicien de formation, je me suis intéressé assez tôt dans ma carrière aux questions de vie et d’intelligence artificielles. En 1981, à la fin de mon DEA dédié à la synchronisation de processus , j’introduisais l’idée que l’intelligence d’un système ne peut émerger qu’à travers les interactions d’agents polarisés par les notions de plaisir et de douleur (dans le cas d’entités informatiques, qui n’ont aucun rapport à la corporéité, ces notions sont, bien entendu, codées). La recherche du plaisir et la fuite de la douleur sont donc proposées comme principes expliquant l’émergence de systèmes organisés, complexes ou non, que l’on peut appeler intelligents. Autrement dit, l’intelligence n’est possible qu’en vertu de nos corps souffrant et jouissant. Sans cette polarisation, nous serions des ordinateurs. C’est d’ailleurs ce que proposent nombre de transhumanistes !

JDS : Corps et esprit ne sont pas séparés comme dans le dualisme cartésien : au contraire, l’intelligence émerge de l’interaction d’une unité corps-esprit avec son environnement…

DS : Tout à fait. C’était et c’est encore l’idée que je défends. Les enceintes connectées à la Amazon Alexa me font bien rire : ce sont des programmes, c’est tout. L’idée que l’intelligence puisse naître dans des processeurs est une blague ! Cela n’arrivera jamais car il faut un corps pour cela, pas au sens large de matérialité, de simple hardware, mais au sens de corps souffrant et de corps jouissant ; et ce corps est complexe, il ne s’agit aucunement d’une structure dotée de quelques capteurs qui lui disent « là, tu as mal », « là, c’est agréable ».

JDS : Cela ne revient-il pas à reconnaître la vanité des projets de la vie et de l’intelligence artificielles ?

DS : Non, ils ne sont pas vains. Je pense vraiment qu’il n’y a pas de fantôme dans la machine et que, par conséquent, on peut parvenir à créer de l’intelligence artificielle égale à celle du vivant. En revanche, je pense que, lorsqu’on y arrivera, on ne saura pas pourquoi, un peu comme avec les réseaux de neurones d’aujourd’hui qui donnent dans résultats que l’on ne parvient pas à expliquer. En outre, le jour où une telle prouesse globalement inexplicable se réalisera, à moins de raviver le spectre de l’esclavagisme, il faudra accorder la liberté à cette vie artificielle. Ces êtres ne seront pas des entités fonctionnelles, ils seront certes artificiels car issus du travail et de l’intelligence humaines, mais cette condition initiale transcendera la seule fonctionnalité, ils n’auront pas d’utilité précise, ils ne pourront pas être conçus uniquement sur le mode du service. L’émergence de ces êtres nous fera sortir de l’idéologie fonctionnaliste et déterministe au profit de la relation.

JDS : Affirmer qu’on arrivera à créer une authentique intelligence artificielle biomimétique, c’est-à-dire qui imite le vivant, sans toutefois pouvoir l’expliquer ne revient-il pas à retomber dans la croyance, voire dans la mystique, en prêtant à la science une toute-puissance qu’elle n’a pas ?

DS : Il s’agit ici d’une conjecture plus que d’une affirmation. Elle est basée sur de la science et sur une hypothèse qui ne déroge pas à la science. Y-a-t-il un fantôme dans la machine, oui ou non ? Si l’on croit qu’il y a un fantôme (et donc que l’âme existe) il n’y a effectivement aucune raison de s’y attarder, sauf à créer des âmes artificielles. Si l’on pense (et non si l’on croit, car croire c’est arrêter de penser) que la vie, l’intelligence et la conscience sont des phénomènes émergents, on peut travailler à créer les conditions de cette émergence. Les reproduire ne veut pas dire comprendre totalement ce qui en sort, mais comprendre les mécanismes qui en permettent l’émergence. Penser qu’une telle affirmation attribuerait à la science une forme de toute-puissance : c’est ça qui, paradoxalement, relève de la croyance — la croyance, intimement cachée, que produire un être à son image serait une imitation non de la vie, mais d’une prérogative du Tout-Puissant.

Biographie :

Tour à tour chercheur en IA, auteur logiciel, directeur marketing, consultant en stratégie, scénariste (BD, jeux vidéo) et concepteur d’interfaces, Dominique Sciamma est aujourd’hui directeur de Strate, l’une des grandes écoles françaises de design. Très tôt passionné par l’intelligence artificielle, il est l’un des 101 membres fondateurs de l’association Hub France IA dont l’objectif est de créer une filière française de l’IA en rassemblant un maximum d’acteurs de son écosystème. Dominique Sciamma est également Président de l’Agence pour la Promotion de la création Industrielle (APCI).