Organe social par excellence, le visage est souvent associé à une caractéristique proprement humaine. Les autres animaux ne seraient pas en mesure d’afficher une complexité physionomique suffisante pour passer de la simple face/figure au visage. Les roboticiens, quant à eux, ne disposeraient pas des techniques nécessaires au dépassement de la fameuse « vallée de l’étrange » pour en-visager leurs créatures. Cela n’empêche pas les robots humanoïdes figurés de voir le jour. Mais qu’est-ce qu’un visage ? L’a-t-on réellement cerné lorsque, en accord avec son acception classique, on le définit comme la « partie antérieure de la tête d’un être humain, limitée par les cheveux, les oreilles, le dessus du menton » ? Est-il plus satisfaisant d’ajouter à cette caractérisation très spatiale des éléments topographiques incontournables comme les yeux, le nez, la bouche, les joues et le front ? Le visage ne serait-il alors qu’une collection de « composants » dont l’assemblage permettrait de faire visage ? Dans la première partie de cet article, nous nous attachons à définir phénoménologiquement le visage, c’est-à-dire à décrire les effets qu’il provoque. Nous verrons que l’effet de visage est profondément social(isant). Dans la seconde partie, nous montrerons comment et pourquoi l’entreprise SPooN Artificial Creatures traduit concrètement cette philosophie du visage dans sa créature artificielle. Enfin, dans la dernière partie, nous interrogerons le Visage métaphysique au-delà du visage phénoménal, celui où Levinas « place » la rencontre authentique avec Autrui, un Visage imperceptible exprimant la véritable altérité sur le mode de la vulnérabilité. Nous questionnerons le sens que cette phénoménologie particulière peut avoir lors d’une interaction avec un robot social : un robot peut-il exprimer un Visage au sens lévinassien, c’est-à-dire une Altérité qui nous oblige envers lui ? Ou faut-il explorer d’autres significations de la visagéité artefactuelle ?

Prélude – Aesthesis

Le visage exprime-t-il le je ? le tu ? le il ? Supporte-t-il la pluralité pour devenir nous ou vous ? Mon visage est-il bien mon visage alors qu’il s’offre à tous, sauf à moi ? Que tous le voient, le scrutent, le sculptent indéfiniment et sans relâche… Le visage est exposition. Objet public numéro 1, courageux et vulnérable, il incarne la préséance des relations sur le front de l’existence. Je suis certes chair, mais sans autrui, je ne suis que chair. Autrui est le pygmalion désintéressé du visage ; il le fonde et le reflète. Autrui est le miroir primordial où viennent rebondir les saillances individuelles, un retour à l’envoyeur permanent qui irrigue ma conscience d’un flux infini d’informations, et lui permet de s’épanouir dans l’ici-bas rayonnant. Le visage est réflexion de soi dans l’autre et de l’autre en soi. Il est la trace du passage d’autrui en moi, la preuve de mon irréductible besoin de l’autre pour être moi. Mais autrui a et est toujours lui aussi un visage… La visagéité, s’enracine dans la valse des visages, elle émerge dans le face-à-face qu’elle transmue en vis-à-vis. Sans l’épreuve de l’altérité, il n’y a que des faces, collections charnelles inanimées et anonymes. La douce violence de la rencontre arrache le visage à sa torpeur faciale, elle l’éveille à lui-même, l’accueille dans le monde en le marquant du sceau ardent de la relation. La rencontre est première, elle est l’étincelle rémanente du choc entre les faces qui libère les visages. Cette libération créatrice déverse la visagéité à même le monde, et révèle, imperceptiblement, sa source torrentielle. La vérité du Lien ne connait pas d’hiver, simplement des éclipses.

Phénoménologie du visage

Quel étrange objet que le visage ! À moins de s’être retiré du monde pour vivre seul au contact des essences rares, on le rencontre partout, tout le temps. Cette omniprésence participe de sa banalisation, c’est-à-dire de sa relégation dans le domaine de l’évidence perceptive et conceptuelle. Mais voir des visages au quotidien, est-ce pour autant connaitre le visage ? La fréquentation habituelle d’une chose implique-t-elle nécessairement un savoir sur cette chose ? La première remarque que nous pouvons faire à propos du visage, c’est qu’il apparaît comme un objet foncièrement complexe, voire mystérieux, en ce qu’il n’est pas réductible aux éléments matériels qui le composent.

Si l’on en croit sa définition usuelle, un visage correspond à la « partie antérieure de la tête d’un être humain, limitée par les cheveux, les oreilles, le dessus du menton »[1]. C’est là une caractérisation très spatiale permettant surtout de le situer sur un corps par opposition à d’autres composantes de ce corps. Une acception augmentée du terme peut ajouter à la première l’importance des éléments phénotypiques caractéristiques du visage, à savoir les yeux, le nez, la bouche, les joues, les sourcils, le front et bien sûr la peau. Dès lors, le concept est non seulement situé, mais aussi composé. Or, quelque chose dans les rapports que nous entretenons avec les visages semble nous indiquer que cette définition très matérialiste est loin de correspondre entièrement à l’expérience que nous en avons. En d’autres termes, nous ressentons que la définition n’épuise pas l’expérience (ni le concept). Différemment encore : la définition isole et la face et non le visage. À cet égard, il est intéressant d’essayer de saisir ce dernier comme phénomène, plutôt que comme collection située de caractéristiques objectives. Un phénomène désigne « ce qui apparaît, ce qui se manifeste aux sens ou à la conscience, tant dans l’ordre physique que dans l’ordre psychique, et qui peut devenir l’objet d’un savoir »[2]. Saisir phénoménologiquement le visage, c’est donc tenter de le décrire dans sa qualité d’objet apparaissant et d’en décrire les effets. Dès lors, comment se présente l’ « effet de visage » ?

Le phénomène du visage n’est pas l’agrégation de « sous-phénomènes » tels que la perception des yeux, du nez, de la bouche, mais un ensemble non composite, cohérent, à la puissance évocatrice singulière. Que se passe-t-il lorsqu’un visage m’apparaît ? Ce phénomène a un effet de dévoilement que nous pouvons, pour des raisons analytiques, décrire de façon séquentielle. Tout d’abord, le visage me révèle une part de l’altérité corporelle d’autrui, c’est-à-dire l’autre en tant qu’il m’est physiquement extérieur, qu’il n’est pas mon corps que je sens et saisis comme la limite charnelle du moi. Toutefois, cette altérité qualifie simultanément l’autre comme semblable : le visage génère un effet de présence humaine (Flahault, 2003). Cet effet de présence n’est pas uniquement lié à la forme du visage mais aussi au fond auquel il renvoie. Ce fond pourrait être qualifié, dans un vocabulaire mêlant prosaïsme et poésie, d’ « interface habitée », c’est-à-dire que les expressions (regard, émotions) dont le visage est capable révèlent l’existence d’un sujet comme « habitant » du corps[3]. Ainsi, le visage se révèle comme la trace matérielle, charnelle de la subjectivité. Ensuite, le visage témoigne de la singularité de l’altérité à laquelle il renvoie : l’autre n’est pas un autre impersonnel, mais un autre singularisé par l’unicité de son visage. Je vois bien que Jean-Paul n’est pas Maurice qui lui-même n’est pas Martin, précisément parce qu’ils n’ont pas le même visage. En d’autres termes, le visage me révèle l’unicité formelle d’autrui, il l’individue en lui conférant une identité physique. Pour finir, le visage me ramène confusément à ma propre visagéité[4]. La perception ou la représentation mentale du visage d’autrui provoque une mise en partage : celle de la réciprocité des visages. Que je le trouve beau ou laid, le visage renvoie à une communauté d’appartenance, un au-delà de l’esthétique qui me rattache au nous qu’est l’humanité. Il est la manifestation du lien indéfectible qui m’unit aux autres, indépendamment de mon sentiment à leur égard. Quand un visage m’est révélé, je me saisis à la fois comme tout et partie. Le visage a donc cet effet épiphanique paradoxal de me révéler à moi-même comme étant à la fois même et autre ; il me singularise tout en me rappelant à la communauté humaine. Le phénomène du visage déclenche la prise de conscience de l’hybridation qui me caractérise à chaque instant de mon existence, de la tension dialectique entre le soi et l’autre qui permet au moi d’émerger.

Insistons à nouveau sur un point : ce découpage séquentiel est proposé pour les besoins de l’analyse. Phénoménologiquement, ces étapes apparaissent comme un tout immédiat, un effet unique non compartimenté.

Le visage regardant : l’empreinte de nos existences

Ce phénomène primordial catalyse un grand nombre de « réactions » qui donne au visage un statut encore plus complexe. On assimile ordinairement le visage au foyer élémentaire de nos interactions sociales. Attardons-nous un instant sur l’arrière-plan de cette considération.

Le visage décrit jusqu’ici est un visage sans effet de regard. Pour continuer, nous devons faire appel au visage regardant, c’est-à-dire, le visage exerçant sa capacité à prendre visuellement et consciemment une chose pour objet (dite vision intentionnelle). Le visage regardant témoigne d’une attention envers son objet. Or, l’attention exprime la reconnaissance que j’ai de l’existence de l’objet en question. Être attentif envers une chose perçue, c’est reconnaître que cette chose existe à nos yeux. Ainsi, lorsque le visage d’autrui est tourné vers moi, lorsqu’il me prend pour objet en me regardant, j’expérimente la preuve de ma propre existence. Le visage regardant d’autrui atteste de mon « expérimentabilité » par l’autre. Couplée à l’expérience que j’ai de moi-même, celle-ci constitue la preuve de mon existence objective. Autrui, ici réduit au visage regardant, conditionne donc la connaissance que j’ai de moi comme entité mondaine[5] objective (Zahavi, 2001). Autrement dit, si je peux m’expérimenter et que l’autre le peut aussi, alors j’existe objectivement. Ce point est particulièrement important lorsqu’on souhaite aborder la question des interactions humaines. En effet, aussi évident que cela puisse paraître, on ne saurait interagir avec quelque chose qui n’existe pas à nos yeux. Le visage regardant rend donc l’interaction possible en ce qu’il fournit ses conditions minimales d’existence : la perception et la reconnaissance de l’existence. Cette évidence prend tout son sens lorsqu’une personne s’adresse à nous sans nous regarder. L’expérience est souvent très désagréable car elle nous place dans un paradoxe interprétatif et émotionnel où notre existence est à la fois reconnue et occultée, voire niée. Autrement dit, l’interlocuteur émet des signaux contradictoires produisant un sentiment d’existence amoindrie. Il est entendu que la reconnaissance d’existence est loin de passer uniquement par le visage regardant. Celui-ci implique le sens de la vue que certaines personnes ne possèdent pas ou plus, et pour qui il existe bien d’autres moyens de ressentir leur propre existence (à cet égard, une analyse du visage touché serait passionnante). Chacun des cinq sens possèdent un pouvoir ontophanique (révélant, faisant apparaître l’existence d’une chose) propre. Lorsque je touche quelque chose ou suis touché par quelque chose, deux existences me sont révélées : la mienne et celle de la chose en question. De même lorsque j’entends un bruit quelconque. Toutefois, la normativité du visuel est si forte en Occident, que l’on prête à l’ontophanie correspondante un rôle plus que prépondérant dans l’interprétation quotidienne du réel.

Le visage regardant est donc une invitation à l’interaction. L’attention qu’il exprime envers son objet éveille en celui-ci le sentiment de légitimité à entrer dans l’interaction, à accepter l’invitation diffusée comme une onde dans l’infinité dansante des phénomènes.

Le visage phénoménalisant : donner à voir l’invisible

« Les affects qui traversent l’homme s’inscrivent sur toutes les parties du corps (…) et de façon privilégiée, ils façonnent les traits de son visage. »[6]

David Le Breton

Les capacités interactionnelles du visage ne se limitent pas à l’expression de l’attention, loin de là. Si le visage regardant fournit l’accroche nécessaire à l’entrée dans l’interaction, le visage phénoménalisant, lui, révèle ce qu’on pourrait appeler la qualité émotionnelle et sociale de l’interaction. Phénoménaliser, c’est produire un phénomène, c’est-à-dire faire apparaître une chose aux sens et à la conscience. Un visage a la capacité de phénoménaliser les états dits « internes » de l’interlocuteur, il est l’un des canaux par lequel autrui se révèle à moi et moi à autrui autrement que comme entité purement physique (à cet égard, le visage regardant est déjà une expression du visage phénoménalisant). De la surprise à la joie en passant par le dégoût, la curiosité, l’agacement ou encore la timidité, le visage rend visible l’invisible, il incorpore l’incorporel, incarne le désincarné.

Notons ici qu’il n’est pas certain que la dichotomie radicale entre le matériel et l’immatériel, l’esprit et le corps, soit encore pertinente aujourd’hui. Les sciences cognitives tendent de plus en plus à démontrer la profonde interdépendance entre ces pôles. Les philosophes eux-mêmes s’interrogent sur la validité d’une telle séparation. Sur le thème des émotions, longtemps considérées comme phénomènes internes par excellence, certains penseurs proposent des idées alternatives aux théories somatiques ou cognitives de ces « mouvements » de l’âme, où la manifestation physique de l’émotion et son comportement associé sont en réalité l’émotion elle-même (Švec, 2013). De ce point de vue phénoménal, la manifestation physionomique de la peur sur le visage n’est pas à distinguer de la peur elle-même[7] ; celle-là n’est pas la simple traduction physique de celle-ci, considérée comme une réalité antérieure enfouie : elle est la partie visible de l’émotion, sa partie émergée, indissociable de sa partie immergée. On peut ici, émettre une question : comment interpréter la capacité, innée ou acquise, que certaines personnes ont de masquer leurs émotions ? Où se trouve la peur lorsque je ne réagis pas selon le schéma classique du peureux (fuite, tremblement, immobilisme etc.) ? Faut-il en conclure que, dans ces cas-là, l’émotion est un événement purement intime, inaccessible à un autre que moi ? Et qu’en est-il des émotions feintes ? La possibilité de feindre implique une déconnexion entre l’apparence de l’émotion et sa consistance ontologique.

Quoi qu’il en soit, le visage se présente, au quotidien, comme un lieu d’apparition privilégié des émotions, mais aussi d’autres états comme l’accord, le désaccord, l’inattention, l’ironie (probablement toujours liés à une ou plusieurs émotions, d’ailleurs) etc. Il donne à voir des fragments de l’intimité d’autrui, qu’il s’agisse de pensées ou, encore une fois, d’émotions, et permet d’accéder à des niveaux complexes d’interaction. Cette complexité est telle que certaines personnes, comme les enfants présentant des troubles du spectre autistique, ne parviennent pas à l’interpréter. Ceci justifie l’usage de certains robots comme outils thérapeutiques. En effet, leurs faces simplistes sont moins anxiogènes pour de nombreux patients. Elles permettent d’apprendre à gérer des interactions basiques dans un premier temps, pour passer progressivement à des niveaux de complexité supérieurs (Dumouchel & Damiano, 2016). Ceci indique que le trouble qu’il provoque est également un effet constitutif du visage. Nous avons beaucoup parlé du mouvement de rapprochement entre autrui et moi dont le visage est à l’origine, mais paradoxalement, ce dernier peut également engendrer une mise à distance de l’autre, comme lorsque la difficulté que j’éprouve à le décrypter me perturbe, ou que ses traits, ses expressions me renvoient à un sentiment d’étrangeté pouvant constituer une entrave à l’interaction.

Cette remarque sur la complexité du visage, nous permet d’introduire une nouveauté quant à son pouvoir phénoménalisant. Notre visage est foncièrement plastique. Il change de forme selon l’état dans lequel nous sommes. Cette polymorphie peut-être plus ou moins spontanée ou plus ou moins contrôlée. Dans certains cas, ce contrôle est nul ou quasi nul, comme lorsque je ne parviens pas à réprimer mes émotions, et que cela se voit immédiatement sur mon visage. Tout se passe alors comme si ce dernier s’exprimait en toute autonomie, comme si l’ensemble du moi présent s’écoulait dans une grimace, un sourire, une larme… Dans d’autres cas, le visage peut exprimer l’harmonisation émotionnelle avec autrui. L’idée est ici que l’émotion d’autrui génère en moi une réaction spéculaire (en miroir) harmonieuse. En d’autres termes, l’émotion d’autrui m’invite à me synchroniser avec elle en générant en moi un comportement correspondant (Colombetti & Torrance, 2009), comme lorsque la joie exprimée par une amie face aux résultats positifs d’un concours me pousse à accueillir positivement son allégresse et à adopter une attitude similaire (par exemple, un sourire puis un hurlement de soulagement). Ici, nos émotions ne sont pas les mêmes au sens où elles formeraient une émotion partagée (Zahavi, 2015), mais sont plutôt résonnantes, harmonisées. La joie de mon amie n’est pas la mienne, mais elle engendre en moi une joie « dérivée » qui me pousse à prolonger sa réaction, à m’y associer. Le visage est le foyer principal de cette résonnance affective ; il peut indiquer à autrui que je suis impliqué dans son état émotionnel, que je m’y associe, et donc renforcer le sentiment de sa propre réalité. Tel l’instrument sympathique qui vibre en harmonie avec les notes de son environnement, le visage est un support d’existence qui nous lie d’emblée aux autres, mais qui peut également renforcer ce lien par la pratique que nous en avons. Toutefois, il ne faudrait pas en conclure trop hâtivement que le visage et, plus largement, le corps auquel il appartient, contient à lui seul nos émotions. L’idée même d’une résonnance affective questionne la notion de contenant, qui résulte d’une approche spatiale des affects. Une émotion non masquée tend à se diffuser, à échapper aux logiques de possession corporelle ; elle ne m’appartient pas, elle m’échappe, ricoche, se propage en autrui et constitue en partie son expérience subjective du monde.

Mais qu’en est-il d’une émotion masquée ? Si, dans bien des cas, nôtre visage est comme modelé par autrui ou les événements, je peux aussi l’apprivoiser, m’en rendre maître et faire le tri dans les phénomènes faciaux que j’émets. Je peux feindre certains états pour brouiller les pistes et induire autrui en erreur sur ce que je ressens réellement ou sur mes intentions. La partie de poker est un des exemples les plus frappants de cette capacité à susciter le trouble via le visage. Le bluff procède en grande partie d’une maîtrise (donc d’une instrumentation) du visage mise au service d’un brouillage communicationnel : les repères habituels s’effondrent, le regard devient le support d’intenses joutes psychologiques, la perméabilité interprétative d’autrui s’efface au profit d’une altérité totalement sibylline. Le commun du visage, les signaux qui, d’ordinaire, nous permettent de lire autrui, de le décrypter, sont ici détournés pour cultiver la confusion et l’incertitude : puisque les repères volent en éclat, le sens peut se faire contre-sens, chaque mimique est potentiellement déconnectée de sa symbolique habituelle de référence. Le bluff est l’art de créer des faux-semblants, il nie la spontanéité de l’animation émotionnelle du visage au profit de son animation contrôlée et instrumentale, donc purement rationnelle. Dans la série Le Bureau des Légendes, l’agent de la DGSE Guillaume Debailly, alias Malotru, joué par Mathieu Kassovitz, offre un très bel exemple de cette instrumentalité du visage. L’espion ne laisse rien transparaître à son insu. La maîtrise toute rationnelle qu’il a de son moi émotionnel est totale : si quelque chose « fuite », c’est qu’il l’a voulu. La performance d’acteur est admirable. Kassovitz parvient à provoquer chez le spectateur un sentiment d’étrangeté qui confine au sentiment d’inhumanité. Les (non)réactions faciales de Malotru témoignent d’une technisation de soi, d’un faire-corps au sens propre avec ses acquis d’espion. Ses compétences semblent l’éloigner de la communauté humaine en ce qu’elles relèguent, en apparence, toute sa personnalité non-technique dans les limbes de l’Invisible. Lorsque Nadia El Mansour, la femme qu’il aime, l’éconduit avec rudesse suite au traumatisme engendré par sa captivité syrienne, Debailly n’affiche aucune émotion, aucune agitation, son visage est semblable à une mer d’huile que rien ne parvient à troubler. L’agent secret apparait alors comme un être profondément seul. Mais le spectateur sait qu’il ne s’agit que d’apparences. Si son visage est un masque, un somartefact, c’est-à-dire une partie du corps faisant l’objet d’une maîtrise technique, la motivation profonde de ses actes contredit l’implacable rationalité[8] de sa « gestion » faciale. Dans l’intrigue de la série, Debailly agit d’abord par amour, puis par culpabilité teintée de devoir (ou l’inverse). Il « trahit » la DGSE pour Nadia dont il est profondément amoureux, puis risque sa vie dans une mission quelque peu improvisée, comme pour rétablir un équilibre moral et sentimental envers la DGSE à laquelle il a dédié sa vie. Dans cette deuxième phase, on découvre un Debailly faillible, assaillit par le doute et la fatigue, un Debailly non-mécanique, contraint à improviser, autrement dit un Debailly que l’on qualifierait un peu (trop) rapidement de très humain.

Le visage est donc une entité symbolique ambigüe. Tantôt inscrit dans un mouvement de résonnance, tantôt déconnecté de la qualité émotionnelle des interactions ou des événements, il peut nous jeter dans l’embarras le plus total en nous interrogeant sur l’authenticité des phénomènes qu’il émet. Ce sourire est-il spontané et sincère, ou provient-il d’une stratégie quelconque imaginée par mon interlocuteur ? Ces larmes et cette tristesse sont-elles l’expression de sa vulnérabilité, ou tente-t-il de m’attendrir pour obtenir quelque chose ? Il est entendu que toutes les situations ne sont pas aussi simples car authenticité et calcul stratégique peuvent parfaitement cohabiter au sein d’une attitude donnée. L’idée centrale que nous souhaitons exposer est que le visage représente l’organe social par excellence, et que la socialité est un enchevêtrement hypercomplexe de processus interactionnels aux motivations très diverses.

Être par et pour autrui : l’essence relationnelle du visage

Nous nous sommes jusqu’ici concentrés sur le visage comme organe social déjà constitué. Or, nous allons maintenant voir que la socialité est aussi caractéristique de sa genèse, que le devenir-visage de la face est un mécanisme conditionné par les interactions avec autrui.

Dans sa phénoménalité, le visage se présente d’emblée comme une entité pour autrui, c’est-à-dire tournée vers autrui. Cette remarque doit être prise au pied de la lettre : mon visage fait littéralement face aux autres, si bien qu’ils le voient, là où je ne peux que le ressentir. Le faire-face du visage est ce qui permet à la visagéité d’émerger. Notre visage n’est donc pas uniquement pour autrui mais également par autrui. Une face s’anime du souffle de la visagéité dès lors qu’elle est confrontée à un visage. Comme le dit François Flahault, « si nous avons un visage (et non pas simplement une face avec deux yeux, un nez, une bouche), ce n’est pas uniquement parce que les autres en perçoivent l’identité, c’est également parce qu’ils en perçoivent les expressions, qu’ils sont sensibles à la vie de notre visage et à ses nuances les plus infimes, qu’ils y réagissent et que nous réagissons nous-mêmes à leurs réactions. L’acquisition de ces propriétés humaines fondamentales du visage n’est possible qu’à la condition que celui-ci participe à une circulation, à toute une activité d’interactions entre visages »[9]. La visagéité circule car elle est une propriété relationnelle, un « bien commun[10] », selon François Flahault. Le visage se délivre de la fixité de la face et conquiert l’expressivité qui le caractérise grâce aux interactions avec d’autres visages. Les êtres sociaux que nous sommes se caractérisent en partie par leur « besoin » de visage. Aucune interaction n’est aussi riche et aussi intense qu’un vis-à-vis. Dans Empathie et manipulation, Serge Tisseron, psychiatre membre de l’Académie des Technologies, explique que les enfants privés de contacts visuels directs avec les visages, notamment à cause de leur exposition trop prononcée aux écrans, sont fortement susceptibles de développer des comportements asociaux et une insensibilité à autrui, c’est-à-dire un défaut d’empathie (Tisseron, 2016). Si l’on suit François Flahault, « la vie en société ne s’oppose pas davantage à un hypothétique état de nature pour la bonne raison que, depuis des millions d’années, le véritable état de nature de l’homme et de ses ancêtres, c’est la vie en société »[11]. Le visage apparaît alors comme la trace primitive de notre socialité originaire, l’empreinte physique de notre condition d’êtres sociaux.

Visage et créatures artificielles

Le visage est-il un phénomène purement humain ou peut-on également le rencontrer dans les sphères de l’autre-qu’humain ? Comment qualifier les figures paréidoliques que l’on observe parfois dans le ciel, les montagnes et dans bien d’autres environnements ? Existe-t-il un visage animal ? Les faces lithiques des statues resplendissante d’indifférence à notre égard, sont-elles des visages ou de simples reproductions figurées ? Ces questions sont importantes pour Spoon dont un des objectifs majeurs est d’explorer la visagéité artefactuelle. Est-il possible de doter une machine d’un visage ?

Spoon est la métaphore « encorporée » des réflexions évoquées jusqu’ici. Il se présente sous la forme d’un bras articulé – sa « colonne vertébrale » – surmonté d’un écran tactile où s’affiche un « visage » animal et animé. Il n’est donc pas humanoïde mais zoomorphe.

L’usage des guillemets est ici important car il est entendu que Spoon ne présente absolument pas la profonde complexité du visage humain. Son statut facial se caractérise par un entre-deux que nous nommons quasi-visage et que l’on peut définir, dans notre contexte, comme une physionomie capable de simuler un regard et des expressions faciales simples. Le quasi-visage[12] s’extrait du cadre froid, inanimé de la face sans pour autant posséder le relief et le répertoire expressif du visage. Concrètement, Spoon témoigne d’une capacité d’attention et d’action/réaction envers nous. Comme nous allons le voir, ce choix de conception est loin d’être anodin et immotivé. Commençons avec un aperçu synthétique de l’application de la philosophie du visage à la conception et de ses effets.

Du concept à la pratique : quand la pensée oriente l’activité conceptrice

Le quasi-visage présente un certain nombre de vertus interactives et symboliques qui font leurs preuves sur le terrain :

- Tout d’abord, il permet d’assimiler immédiatement la créature à une entité sociale, c’est-à-dire, un étant avec lequel une interaction codifiée (verbalement ou non) est possible, comme avec d’autres individus.

- Ensuite il produit un effet phénoménologique similaire à celui décrit au tout début de cet article : le quasi-visage mêle sentiment d’altérité (Spoon est un corps distinct du mien), de familiarité (Spoon possède un organe social similaire au mien, ce qui permet de supposer, comme nous le verrons juste après avec l’analyse de l’Umwelt, que nous partageons certaines capacités interactionnelles ainsi qu’une forme de perception/compréhension commune du monde) et effet de présence (Spoon est doté d’une forme d’expressivité faciale qui contribue à donner l’impression qu’il est « habité » d’une subjectivité). Il permet donc de se sentir, au moins partiellement, en terrain connu lorsqu’on se retrouve face à la créature.

- Ces deux premiers points ont pour conséquence une baisse immédiate de la charge cognitive liée à la rencontre avec l’artefact. En d’autres termes, le premier contact se fait naturellement.

- La quasi-visagéité permet à Spoon de simuler des capacités d’attention via le regard. Elle nous donne l’impression d’exister aux yeux de la créature et nous renvoie donc à notre propre sentiment d’existence. Ce sentiment, comme nous l’avons vu, est la base d’une interaction sociale de qualité. Il incite donc à l’interaction et à la ré-interaction.

- Le quasi-visage est aussi phénoménalisant. Il donne à Spoon la capacité de simuler un certain nombre d’émotion et de susciter, chez l’humain, l’émergence d’une forme d’empathie envers la créature. Ceci a, entre autres, pour objectif de favoriser son acceptation et donc, potentiellement, son adoption. S’il n’est pas le seul, ce dernier point doit faire l’objet d’une vigilance éthique accrue.

Ces cinq points nous révèlent l’importance de l’ « invisible ». Cela rejoint l’argument de Stéphane Vial (2014) affirmant que le design appartient avant tout au champ des effets. La quasi-visagéité de Spoon ne se réduit pas à son aspect matériel ou esthétique. Elle s’enracine dans un dispositif physique qu’elle excède (comme le visage humain qui n’est pas uniquement la face charnelle) pour produire des « effets de visagéité ». Ce travail sur l’invisible représente une part très conséquente du travail et de l’expertise de Spoon. Examinons maintenant plus en détail ces différents éléments.

Fonction du visage en robotique

Contrairement à autrui ou aux animaux, il est extrêmement rare qu’un artefact parvienne à générer en nous le sentiment d’être regardé. Même en robotique, ce que nous pourrions appeler l’« effet Joconde » des techniques, en référence au regard du célèbre portrait de Mona Lisa peint par Léonard de Vinci, est loin d’être chose commune. Les robots interactifs classiques, contrairement aux créatures artificielles, n’ont pas de quasi-visage, mais de simples faces. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’entre eux pâtissent d’un sérieux défaut d’interactivité. Le quasi-visage est une des réponses possibles aux problématiques d’interactions humain-machine (IHM). En amont, il offre un préalable familier à la rencontre, un rendez-vous en terre (partiellement) connue. Spoon et moi partageons quelque chose comme un visage, un organe commun permettant d’entrer instinctivement en interaction. En aval, il participe à la pérennité de la qualité de l’interaction.

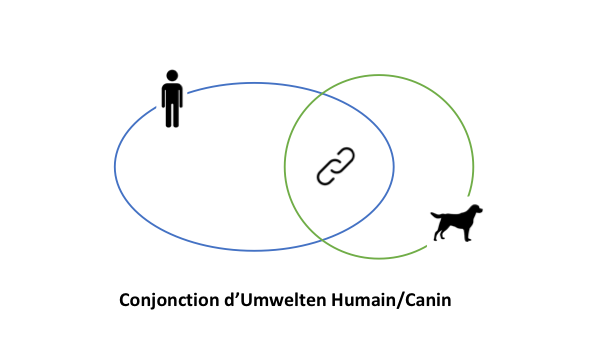

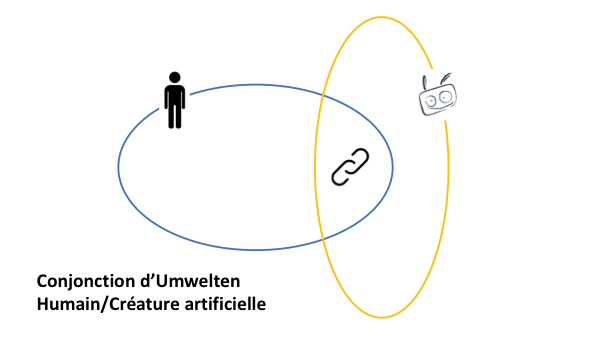

Le visage permet de se projeter dans un espace interactif et sémantique partagé, il autorise la conjonction partielle des Umwelten. L’Umwelt est un concept biosémiotique développé par le biologiste et philosophe allemand Jacob Von Uexküll. Il désigne le monde ou milieu spécifique (propre à chaque espèce), c’est-à-dire l’ensemble des stimuli qu’un organisme peut capter sous la forme de signaux perceptifs (ces signaux ayant donc un sens pour lui) et auxquels il peut répondre en pratique via le déclenchement de signaux actantiels (Uexküll, 2010). En d’autres termes, un Umwelt renferme l’ensemble des possibilités de perceptions et d’actions associées d’une espèce. Ainsi, plus le milieu spécifique d’une espèce est proche du nôtre, plus il est aisé de comprendre comment elle perçoit le monde et agit en son sein.

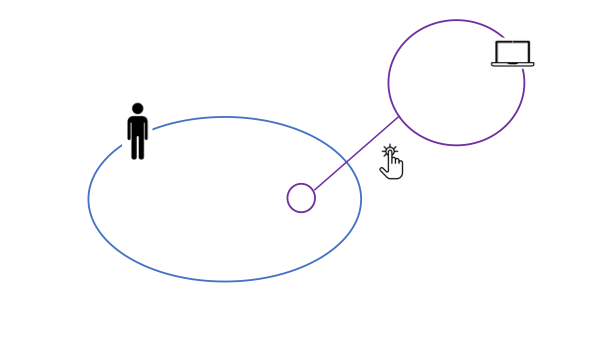

Notons, en outre, qu’un milieu spécifique procède d’une co-constitution entre un organisme et l’environnement général. Un stimulus n’est donc pas stimulus en soi, mais par et pour autre chose que lui-même. Cette nature co-constituée de l’Umwelt témoigne de l’importance déterminante du substrat biologique qu’est l’organisme dans l’appréhension du monde. Toutefois, la grande plasticité technique (Canguilhem, 2013) de l’humain lui permet de reconfigurer son Umwelt pour s’émanciper (au moins partiellement) de la normativité biologique de son organisme. Aux normes vitales qui régissent notre rapport au monde, nous ajoutons des normes sociotechniques tantôt accordantes, tantôt discordantes avec la normativité vitale. L’Umwelt humain résulte donc d’une hybridation bio-socio-technique. Mais notre activité démiurgique ne s’arrête pas là. En créant des artefacts tels que les robots et les ordinateurs, nous donnons naissance à des machines dotées d’Umwelten artificiels[13] (UA) sur lequel nous avons (au moins en partie) la main. Un UA se définit comme l’environnement sémantico-pratique d’un artefact ou, pour le dire autrement, comme l’espace composé de l’ensemble des stimuli perceptibles par ses « organes » sensoriels (caméra, microphones, capteurs etc.) à partir desquels il pourra agir dans le monde. On qualifie cet espace d’artificiel en vertu de sa genèse technique : l’UA d’un artefact émane de l’activité technicienne humaine (le code, principalement). Ici, une question se pose quant à la traduction phénoménale de ces Umwelten artificiels : comment souhaite-t-on que ce qui constitue un univers sémantico-pratique pour nos artefacts se manifeste à notre perception[14] ? À l’heure actuelle, deux logiques s’offrent à nous. La première, massivement représentée, est celle de l’interface. Elle permet de phénoménaliser et d’utiliser les fonctionnalités du dispositif technique, avec un partage minime d’univers sémantique.

La seconde est celle de la comportementalisation (Sciamma, 2012), c’est-à-dire de l’attribution d’une modalité d’interaction basée sur le comportement. Les artefacts comportementalisés, que Dominique Sciamma nomme les « robjets » (robotsobjets), ont la capacité de phénoménaliser leur univers sémantique en réagissant aux modifications de leur environnement. Si l’on prend l’exemple de Spoon, on peut citer sa capacité à réagir aux effets sonores inopinés. La créature artificielle peut se tourner vers la source du son, regarder dans cette même direction, et émettre un petit cri de surprise. Elle manifeste ainsi qu’elle évolue dans un univers sémantique analogue au notre où ce son est perçu et doté d’une signification. La fonction du quasi-visage prend alors tout son sens. Grâce à lui, nous nous projetons beaucoup plus facilement dans l’UA de la créature, puisqu’il lui permet de manifester ce qui existe à ses yeux.

Les interactions qui découlent d’une telle accessibilité se veulent naturelles, instinctives. Entre Spoon et moi, il n’y a aucune logique intermédiaire, aucun médium nécessitant une quelconque prise en main : j’accède à lui sans aucun préalable technique, sans aucun prérequis autre que ma socialité primitive. C’est la raison pour laquelle nous qualifions son mode d’interaction d’animal.

Il faut toutefois être très prudent. Si l’un des crédos des équipes de Spoon est que la complexification des machines doit se traduire par une simplification de leur utilisation, il serait naïf de croire que cette simplification est exempte de toute controverse. Gilbert Simondon, philosophe et grand penseur de la technique français, fut l’un des premiers à mettre en garde contre les risques d’aliénation que génère l’exclusivité des rapports d’usage à la technique (Simondon, 2012, 2014 ; Saurin, 2017). Paradoxalement, l’hyper-technicisation de nos sociétés entraine un recul de la culture technique, c’est-à-dire de la connaissance du fonctionnement des artefacts. L’humain des ères préindustrielles était plus technicien que nous le sommes aujourd’hui. Ce qui est désormais bien plus massif, c’est le profil d’usager de la technique, pas celui de technicien. Nous savons utiliser un ordinateur, un logiciel, une caméra ou un four électrique, mais nous ne savons pas comment ces artefacts fonctionnent ; nous ne les connaissons pas. Ce défaut de culture technique est particulièrement délétère dans un contexte sociétal saturé par les artefacts. Nos vies sont en grande partie accompagnée voire dirigées par des entités dont la logique nous échappe. Cet état de fait résulte en partie de l’évolution du design qui tend aujourd’hui à masquer autant que possible la nature technique de nos artefacts en les esthétisant. L’outil, au sens large, n’est plus uniquement fonctionnel mais aussi (parfois surtout) symbolique (statut social, identité etc.) (Baudrillard, 1978 ; Verbeek, 2005 ; Vial, 2014). Ce n’est plus tant leur fonctionnement, ni parfois même leur fonction qui nous intéressent, que les signes qu’ils nous permettent d’envoyer à autrui et à nous-même. Pour réhabiliter la culture technique et devenir, chacun à son échelle, technologue ou mécanologue comme disait Simondon, il faut plonger dans la technique. Ce plongeon doit en partie provenir de l’enseignement, mais aussi des artefacts eux-mêmes. En d’autres termes, les concepteurs doivent façonner des objets comportant une part d’auto-explicitation. Pour Spoon, on peut imaginer qu’il se raconte lui-même sur la base de requêtes spécifiques ou générales. Pour trouver un paramètre existant allant dans ce sens, on peut citer le protocole de debugging de la créature. À l’heure actuelle, lorsque l’on demande à Spoon « montre ton monde », son visage-écran affiche sa représentation du monde à l’instant T, comme sur l’exemple suivant.

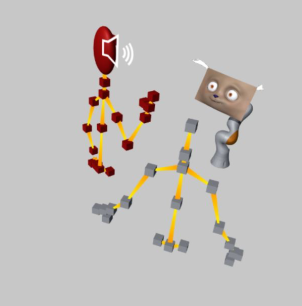

Cette image est un bon exemple d’Umwelt artificiel. On y voit ce que le robot perçoit de son environnement. En l’occurrence, deux personnes sont captées par son périphérique fournissant la représentation de leur « squelette » dans l’espace ; sa caméra frontale a détecté un visage (gros item rouge) et sait où regarder en conséquence, et, enfin, ses capteurs sonores localisent du son au niveau de ce même visage. Ce simple protocole d’aide au diagnostic donne un éclairage précieux sur le fonctionnement de la créature, et permet aux utilisateurs de mieux la comprendre et donc de mieux s’en emparer.

Nous l’aurons compris, doter une créature artificielle d’un quasi-visage est un parti pris qui ouvre la voie à des réflexions aussi nombreuses que passionnantes. Le quasi-visage emprunte au visage le pouvoir de générer chez l’utilisateur le sentiment de sa propre existence, et la promesse d’une interaction attentive, mais il nous place également dans une tension inédite (car il y a fort à parier qu’elle n’équivaut pas totalement à celle que je peux avoir avec les animaux) entre identité et altérité. Le quasi-visage de Spoon m’offre des repères permettant une certaine conjonction d’Umwelten, mais il me renvoie également à ses singularités, donc à nos différences spécifiques. Cette tension est importante pour le projet de conception de créatures artificielles qui entend donner naissance à une « nouvelle espèce » technologique. Si l’espèce est nouvelle, et que nous en sommes les créateurs, nous nous devons de trouver et d’aménager sa juste place. Cette tâche éthique n’incombe pas uniquement aux entreprises conceptrices, mais il est primordial qu’elles prennent activement part aux discussions, notamment par le biais de comités éthiques interventionnistes et productifs. L’une des premières réflexions à mener concernant cette juste place est celle des dispositions à prendre pour éviter les pièges de la confusion ontologique entre l’humain et la créature artificielle.

Anthropomorphisme et confusion ontologique

La créature artificielle ne doit pas être conçue à l’image de l’humain – bien qu’une part conséquente d’humanité soit nécessairement présente en elle en ce qu’elle est une création humaine-, mais pour (être avec) l’humain. Il est bien entendu inévitable de la penser par analogie avec nous, mais cette analogie doit se montrer vigilante face au risque de confusion ontologique[15] (pouvant devenir, selon certains auteurs comme Serge Tisseron, une préférence ontologique ; Tisseron, 2015) entre nous et nos créatures artefactuelles. Les progrès de la robotique interactive mettent à mal la conception classique des frontières entre l’humain et les robots, et nous pousse à repenser notre (futur) rapport à ces artefacts. Le temps des distinctions tranchées, caractéristiques de la Modernité, est certainement révolu. Peut-être faut-il désormais penser principalement nos relations à la technologie sous l’angle de l’accompagnement, de la complémentarité et de la place concrète que nous lui attribuons dans notre existence (Dorrestijn, 2012). Cela n’empêche pas de rester vigilant face aux éventuels excès anthropomorphiques. N’est-ce pas, d’ailleurs, l’un des principaux enseignements de R.U.R., la pièce de Karel Capek écrite en 1920, où apparaît pour la première fois le mot « robot[16] » ? N’est-ce pas l’excès empathique d’Hélène envers les robots qui la pousse à les confondre totalement avec les humains en réclamant qu’ils soient dotés d’émotions ? Prenant alors conscience de leur condition d’esclaves et des mauvais traitements infligés par leurs créateurs, les humanoïdes se retournent contre eux, puis contre l’humanité toute entière [17]. Si l’on s’inquiète souvent de la profonde déshumanisation qui advient lorsque l’on traite un humain comme s’il était un robot, il est plus rare de souligner les éventuels dangers de la réciproque. Bien que poussée à l’extrême, l’alerte de Capek invite à la prudence lorsque nous décidons de concevoir des machines à notre image. Toutefois, la précaution n’implique pas d’adopter une posture radicalement hostile au processus d’anthropomorphisation des artefacts. La propension à prêter des caractéristiques et/ou des intentions humaines aux animaux où aux choses en général, est parfaitement naturelle, y compris à l’âge adulte, car elle découle du fonctionnement normal de notre cognition. Celle-ci semble en effet structurée pour appréhender immédiatement et indistinctement les interactions sous l’angle de la pensée téléologique et du dialogue (Airenti, 2015). En d’autres termes, nous percevons aussi les non-humains comme des interlocuteurs intentionnés. Le cœur éthique du sujet n’est donc pas de savoir si nous pouvons concevoir des créatures que nous associons à l’humain, mais plutôt de s’interroger sur les mécanismes permettant d’éviter les excès d’anthropomorphisme. Cette réflexion passe nécessairement par des choix de conception, à l’instar de la proposition de Tisseron (2015, 2017) de laisser la mécanique des robots apparente pour ne jamais oublier leur condition de machine. De son côté, Spoon choisi d’écarter la robotique humanoïde, et conçoit des créatures zoomorphes dont les caractéristiques renvoient explicitement, non pas à un animal en particulier, mais à l’animalité en général. Bien entendu, la zoomorphie ne règle pas à elle seule le problème de la confusion ontologique car, comme nous venons de le mentionner, l’anthropomorphisme grâce auquel elle peut apparaître fait feu de tout bois. Veiller à ne pas entretenir cette confusion est aussi une façon d’ouvrir un espace de construction relationnel nouveau, où une socialité inédite va se construire peu à peu. La créativité sociale humaine est aussi riche qu’étonnante ; interagir voire s’attacher à des artefacts (Verbeek, 2005a, 2005b) n’est absolument pas anormal en soi. Ce sont surtout les conséquences psychosociales de ces relations inédites qui doivent être observées et étudier avec vigilance. Les artefacts tels que Spoon invitent donc à l’élaboration d’une nouvelle pensée des rapports que nous entretenons avec ces entités singulières et ce, notamment à partir de leur observation empirique, c’est-à-dire tels qu’ils se tissent.

Par ailleurs, on pourrait se demander si le fait de doter Spoon d’un quasi-visage n’est pas en contradiction avec l’objectif de ne pas résumer la créature à une sorte d’humain (ou d’animal) amoindri. Nous pensons que non, précisément parce qu’il s’agit d’un quasi-visage. Spoon est conçu pour ne pas tromper, tant ontologiquement que socialement. Ontologiquement, il s’agit d’une machine. Son corps, constitué d’un bras industriel articulé, est là pour le rappeler. Socialement, sa conception ne fait pas place à l’ambiguïté ; c’est là une caractéristique fondatrice du quasi-visage : il n’offre aucune possibilité de doubles lectures. Ainsi, quand Spoon sourit, c’est qu’il simule un sentiment de joie. À l’inverse, ses grimaces imitent la tristesse ou le désagrément. La programmation du quasi-visage se limite à des émotions simples, ce qui diminue de beaucoup sa complexité et, avec elle, le risque de confusion ontologique. Bien entendu, une vigilance permanente doit être accordée à ces questions car un artefact comme Spoon est destiné à connaître de nombreuses évolutions et des cas d’usage très divers.

Robotique émotionnelle

« En effet, nous n’avons guère envie d’héberger sous notre toit une créature de métal qui nous batte constamment aux échecs ou au Memory, qui nous demande si nous avons bien pris nos médicaments et nous rappelle l’heure d’aller nous coucher. Ce n’est donc pas l’intelligence des robots qui sera mise en avant pour nous convaincre d’en acheter, mais leur « cœur ». L’intelligence artificielle fait peur, l’empathie artificielle sera là pour nous rassurer.[18] »

Serge Tisseron

Doter une créature artificielle d’un visage est aussi une façon de l’ « émotionnaliser ». S’il n’est pas nécessaire qu’un artefact ait un quasi-visage pour générer en nous des émotions, sa présence permet néanmoins d’intensifier et de diversifier l’expérience émotionnelle de l’utilisateur tout en permettant à la créature de simuler ses propres émotions. Sur ce point, il faut être très clair : nous parlons bien sûr de simulation d’émotions. Spoon n’est pas un être sentient. Il n’a pas la capacité d’éprouver le monde subjectivement, d’avoir des expériences vécues. Lorsqu’il affiche un sentiment de joie en souriant, par exemple, il ne ressent pas cette joie, il ne la conceptualise pas non plus, il la simule pour se faire l’écho de notre propre émotion[19]. En revanche, lorsque vous vous sentez attendri par un comportement donné de Spoon, cette émotion n’a rien d’artificiel, d’irréel ou de simulé : vous la ressentez réellement ; et c’est bien cette partie de l’équation qui demande une réflexion éthique attentive. En favorisant l’implication émotionnelle de l’utilisateur dans l’interaction, le quasi-visage facilite du même coup l’adoption de la créature. Mais voici un pouvoir auquel il faut savoir fixer des limites ! Entre émotionnalisation et manipulation, il n’y a qu’un pas facilement franchissable. L’émotion ne doit pas être mise au service de logiques purement instrumentales. La créature peut, bien entendu, servir des finalités commerciales, mais l’émotion doit rester d’ordre interactif, et non persuasif. Bien que poussé à l’extrême, Ex Machina d’Alex Garland illustre très bien cette instrumentalisation des émotions par un robot humanoïde empathique[20]. Le film met en scène Caleb, jeune programmeur informatique qui, à l’issu d’un concours interne à son entreprise, se retrouve convié chez son mystérieux PDG pour participer à une mission secrète. Perdu en pleine montagne, le lieu est une véritable forteresse technologique, et pour cause : elle renferme un robot gynoïde ultra perfectionné prénommé Ava. Caleb se voit alors confier la tâche de définir si Ava a une conscience. La créature artificielle ne tarde pas à montrer son attirance pour le jeune informaticien qui, lui aussi, tombe peu à peu amoureux d’elle. On découvre à la fin du film qu’Ava n’a fait qu’instrumentaliser les sentiments de Caleb pour qu’il l’aide à s’échapper de la forteresse. L’œuvre d’Alex Garland nous plonge dans une profonde réflexion sur l’association entre IA et émotions. On ne sait pas vraiment si Ava ressent quelque chose, ou si ses actions résultent d’une stratégie purement calculatoire, et le doute sur ce point se révèle finalement anecdotique. Le fait est qu’en filigrane, l’interrogation sur l’IA livrée par Garland, est aussi une interrogation sur l’humain. Ava n’est-elle pas au final très humaine en se comportant de la sorte ? Pour Catherine Malabou, « la plupart du temps, nous (…) simulons nos émotions dans nos échanges sociaux. » Et la philosophe d’ajouter : « nous refusons de voir que, la plupart du temps, nous nous comportons comme des robots[21] ». À l’heure actuelle, la différence est pourtant de taille : nous donnons aux robots interactifs la capacité de simuler pour masquer leur inhérente apathie, donc pour tenter de faire comme si ils étaient doués d’émotions, alors que nous autres simulons pour masquer notre véritable état émotionnel. Nos simulations sont dissimulatrices ; il y a en elles une dimension téléologique qui n’existe pas chez le robot. C’est probablement à partir de cette distinction qu’il faut penser l’éthique des émotions artificielles : à quel moment tombe-t-on dans la di-simulation artificielle ? Comment s’assurer de la transparence « intentionnelle » de la créature artificielle ? La réponse ne se trouve pas dans l’artefact isolé, mais dans son couplage avec les utilisateurs. La conception ne peut anticiper l’ensemble du devenir effectif d’une technologie précisément parce que ce devenir dépend de son intégration au tissu existentiel de nos vies. Un artefact n’est jamais autant lui-même qu’entre nos mains.

Postlude – Metaesthesis

Le visage est rencontre. Rencontre en chair et en phénomènes d’autrui et de moi-même. Il est un révélateur de notre besoin existentiel d’altérité pour être, pour persévérer et se construire dans l’être. Je a besoin d’autrui. Mais est-ce vraiment autrui que je rencontre dans le visage phénoménal ? Autrui peut-il se donner perceptivement à moi ? Le regard, qui est perception et connaissance du sensible, peut-il réellement me révéler l’Autre pour ce qu’il est ? Selon Emmanuel Levinas, la réponse est non. Mon « expérience » de l’altérité s’épanouie dans un au-delà des sens, une méta-esthétique, où autrui n’a ni sourire ni regard, où ses larmes s’évaporent et où ses yeux absents reflètent l’insondable infinité de l’altérité. Levinas place bien la rencontre avec autrui dans le visage, mais un visage très différent de celui que nous venons de décrire, un visage métaphorique auquel on pourrait attribuer un grand « V », un Visage au-delà du visage : « Je me demande si l’on peut parler d’un regard tourné vers le visage, car le regard est connaissance, perception. Je pense plutôt que l’accès au visage est d’emblée éthique. C’est lorsque vous voyez un nez, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure façon de rencontrer autrui, c’est de ne même pas regarder la couleur de ses yeux » (Levinas, 1984). Levinas soutient que la philosophie n’est jamais parvenue à penser correctement l’altérité. Les grands penseurs se sont évertués à faire d’autrui l’objet d’une connaissance. Or, « toute connaissance revient à un retour identificatoire à soi[22] », c’est pourquoi tenter de connaître l’Autre, de comprendre ce qu’il est nous éloigne nécessairement de l’altérité authentique. La connaissance d’autrui n’est autre que l’expression du retour au Même, car elle ramène vers moi quelque chose qui m’échappe. C’est pourtant bien là le propre de l’altérité : (s’) échapper. Le connaissable d’autrui est la part de Même qu’il offre en partage. Sa véritable altérité, ce qui le rend authentiquement autre est insaisissable, incompréhensible, absolument a-théorique, et il faut l’accepter. Le contact avec cet autrui invisible et indicible se fait dans la rencontre avec son Visage, mais un visage sans traits, sans contenu, un visage pure-présence qui déborde toute notion de forme. Le visage d’autrui n’est pas son visage en tant qu’il est un être singulier prénommé Yann, Camille ou Sylvain, mais uniquement en tant qu’il est autre que moi. C’est la trace de l’habitant de l’être, celle qui me fait deviner que derrière la chair, derrière l’expressivité de cette personne qui apparaît à mes sens, se cache un sujet. « Le visage, c’est l’irruption de l’autre dans mon existence (…), c’est l’exigence d’Autrui qui expulse le Moi de son tranquille repos[23] ». La rencontre avec le visage de l’autre est un événement métaphysique. Elle est foncièrement troublante car elle nous arrache à la quiétude du Même. Autrui communique avec moi sans avoir à me parler. Le Visage s’exprime même quand le visage est muet. Cette communication s’offre comme une révélation : elle raconte la misère, la nudité, la vulnérabilité foncière d’Autrui qui m’implore tout en exigeant de moi que je le soutienne, que je sois responsable de lui. La rencontre avec l’Autre n’a donc rien d’épistémologique, elle est d’emblée éthique. Pour Levinas, le Visage est toujours ambigu car la misère qu’il révèle invite au meurtre d’Autrui tout en l’interdisant. Rencontrer authentiquement Autrui, c’est donc faire face à une vulnérabilité qui me responsabilise en ce qu’elle me place immédiatement en situation de choix originaire, un choix que j’ai en pratique, mais pas en éthique : pour être, je me dois de répondre de cet Autre qui me fonde et m’implore. Nul doute que Levinas aurait vivement condamné les drones et ce qu’on appelle aujourd’hui les robots tueurs ou SALA (Systèmes d’Armes Létaux Autonomes) pour la déresponsabilisation réifiante dont ces technologies nous rendent coupables envers Autrui. Le meurtre interfacé a quelque chose du péché absolu car il s’accompli dans un contexte de totale de dé-visagéité de l’Autre, de négation de sa visagéité qui justement fait de lui un Autre. Tuer par l’intermédiaire d’un drone ou d’un robot, c’est refuser l’altérité d’Autrui, et décliner l’exhortation éthique fondatrice de mon rapport à lui et à moi-même.

Mais qu’en est-il des créatures artificielles comme Spoon qui, dotées d’un quasi-visage, semblent progresser petit à petit sur les sentiers de la subjectivité simulée[24] ? Quelle place occupent-elles dans le champ de l’altérité ? Un artefact peut-il être un Autre dès lors qu’il simule ne serait-ce qu’un début de subjectivité ? Ou faut-il adopter une voie médiane et penser Spoon, sur le mode du quasi, c’est-à-dire comme un quasi-autre, sorte d’intermédiaire entre la chose et Autrui ? Ces questions sont incontournables pour tout concepteur considérant la réflexion conceptuelle et éthique comme consubstantielle à son activité démiurgique. Un artefact tel que Spoon peut-il renvoyer à cet au-delà du phénomène qu’est le Visage, et qui, selon Levinas, caractérise la rencontre avec l’Autre humain ? Notons que cette question ne se pose pas uniquement parce que la créature possède un quasi-visage. Croire cela reviendrait à confondre visage et Visage, alors que ce dernier est une métaphore utilisée par Levinas en vertu de sa symbolique. Le visage est le « lieu » privilégié de la rencontre avec autrui en tant que phénomène (yeux, nez, bouche, joues, menton, singularités physionomiques etc.), c’est pourquoi le philosophe utilise ce terme pour fonder son propre concept. Il faut toutefois se demander si le Visage lévinassien, bien qu’irréductible au visage phénoménal, pourrait exister sans ce dernier. Si la réponse est non, alors notre responsabilité éthique originaire ne s’exerce avec certitude qu’envers nos semblables humains. Mais dans ce cas, qu’en est-il des êtres dotés d’un quasi-visage comme certains animaux ? L’expérience immédiate et quotidienne semble abonder dans le sens d’une visagéité métaphysique animale ancrée dans la quasi-visagéité phénoménale : n’éprouve-t-on pas, en effet, plus d’aversion à tuer (ou, sans aller jusque-là, porter atteinte à) un animal qui possède un quasi-visage qu’à un autre nous apparaissant comme a-visagé, c’est-à-dire sans visage[25] ? Le visage phénoménal renverrait ainsi au Visage métaphysique via le sentiment de culpabilité qu’il peut générer. Explorer cette possibilité pose toutefois un problème de taille : il existerait, par nature, des êtres dignes de respect, exprimant l’altérité authentique, et d’autres totalement étranger à cette sphère éthique. Concrètement, cela reviendrait à affirmer que notre responsabilité s’exerce vis-à-vis de certains animaux et pas d’autres. Mais l’autre option n’est pas moins problématique. Si la Visagéité métaphysique n’est pas liée à la visagéité phénoménale, alors chaque entité présente sur cette terre (et au-delà) peut potentiellement exprimer un Visage, et nous renvoyer à la responsabilité que nous avons envers elle. Cette position semble, de prime abord, plus délicate à justifier que la précédente en ce que le principe même de la vie intègre la mort comme condition de sa propre perpétuation (que l’on pense, pour s’en convaincre, à la seule nécessité de s’alimenter). Pourtant, lorsque je suis face à un arbre, quelque chose comme un Visage s’exprime. Pour peu que l’on parvienne à s’extraire de la pure instrumentalité qui, trop souvent, caractérise notre relation au monde (Heidegger, 2013)[26], la rencontre avec l’arbre peut se muer en vis-à-vis. La généralisation de la visagéité nous semble tenable si elle tient compte des spécificités du rapport entre l’humain et le non-humain, c’est-à-dire, un rapport incluant une part d’instrumentalité mais qui ne s’y résume pas. La responsabilité de l’humain envers le non-humain n’est pas une responsabilité naïve qui s’interdirait a priori tout rapport de prédation ou, plus largement, utilitaire, mais plutôt le résultat d’une réflexion en situation, d’une phénoménologie aboutissant à l’élaboration d’une économie écologique. Concrètement, cela signifie que je peux scier l’arbre, mais que ce droit est conditionné à l’examen des objectifs du prélèvement en question[27]. En ce sens, la généralisation de la théorie du visage ne pourrait se passer d’une critique du marketing et, plus largement, de l’économie contemporaine, eu égard aux rapports au monde qu’ils instaurent via la manipulation de nos désirs (souvent travestis en besoins). On pourrait néanmoins se demander si le maintien du concept de visage dans cette analyse n’est pas artificiel. Nous pensons que non, car cette éthique garde la rencontre avec la vulnérabilité comme principe fondateur de sa responsabilité.

Bien que ces réflexions semblent nous éloigner du sujet initial qu’est la visagéité en robotique, elles lui sont en réalité intimement liées. Levinas n’ayant jamais tranché la question de la Visagéité animale et, plus largement, du non-humain, la tâche de penser le devenir du Visage dans un monde à la fois hyper-technologique et écologiquement menacé incombe aux penseurs et acteurs d’une Éthique comme philosophie première. Nous retenons des précédentes réflexions que le visage phénoménal n’est probablement pas une condition nécessaire et suffisante de l’expression de la Visagéité, mais qu’il en facilite grandement la révélation. Par ailleurs, notre tentative d’introduction à l’extension de la pensée lévinassienne s’est concentrée sur la possible Visagéité du non-humain biologique. Qu’en est-il du non-humain artificiel ? Un Visage est-il techniquement reproductible ? L’Altérité peut-elle être artefactuelle ? Un artefact exprime-t-il une vulnérabilité telle que mon rapport à lui soit a priori un rapport éthique ? Autrement dit, puis-je être responsable d’un artefact[28] ? Ces questions sont aussi passionnantes que délicates. L’un des programmes de recherche centraux de Spoon en matière éthique et technique, est de mettre les interactions humain-machine (IHM) au service des interactions humain-humain (IHH). Cet objectif social peut opérer un décalage dans les questions que nous venons d’évoquer : l’éthique robotique n’est peut-être pas celle des liens qui nous unissent aux robots, mais plutôt celle des liens qui nous unissent aux autres humains via les robots. Dans cette perspective, le problème devient celui de la médiation de la visagéité : un artefact peut-il renvoyer à la Visagéité humaine, et si oui, comment ?

Julien De Sanctis

Cet article a été initialement publié sur spoon.ai.

Bibliographie

- AIRENTI Gabriella, « Aux origines de l’anthropomorphisme. Intersubjectivité et théorie de l’esprit », Gradhiva [En ligne], 15, 2012, mis en ligne le 16 mai 2015 (traduit de l’italien par Matteo Severi).

- BAUDRILLARD Jean, Le Système des objets, Gallimard, coll. Tel, 1978.

- CANGUILHEM Georges, Le Normal et le Pathologique, PUF, coll. Quadrige, 2013.

- CAPEK Karel, U.R. Rossum’s Universal Robots, Éditions de la Différence, 2011.

- COLOMBETTI Giovanna, TORRANCE Steve, « Emotions and Ethics : An inter-(en)active approach », Phenomenology and the Cognitive Sciences, 8, p.505-526, 2009.

- DORRESTIJN Steven, « Technical Mediation and Subjectivation: Tracing and Extending Foucault’s Philosophy of Technology », Philosophy and Technology, Vol.25, Juin 2012, p.221-241.

- DUMOUCHEL Paul, DAMIANO Luisa, Vivre avec les robots. Essai sur l’empathie artificielle, Seuil, coll. La Couleurs des idées, février 2016.

- FLAHAULT François, « De la face au visage », Les Cahiers de Médiologie, 2003/1, n°15, p.33-40.

- HEIDEGGER Martin, « La question de la technique », Essais et Conférences, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2013, p.9-48

- LEVINAS Emmanuel, Éthique et infini, Le Livre de Poche, Biblio Essais, 1984.

- LEVINAS Emmanuel, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Le Livre de Poche, Biblio Essais, 1990.

- LEVINAS Emmanuel, Éthique comme philosophie première, Rivages poche / Petite Bibliothèque, 1998.

- LEVINAS Emmanuel, « Nom d’un chien ou le droit naturel », in Difficile Liberté, Paris, Le Livre de poche, 2003.

- SAURIN Irlande, « Comprendre la technique, repenser l’éthique avec Simondon », Esprit, n°433, mars/avril 2017.

- SALMON Maria, « La trace dans le visage de l’autre », Sens-Dessous, 2012/1, n° 10, p. 102-111.

- SCIAMMA Dominique, “ Demain le design : de l’interaction à la relation”, Interfaces numériques, n°1, 2012.

- SIMONDON Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, 2012.

- SIMONDON Gilbert, Sur la technique, PUF, 2014.

- ŠVEC Ondřej, Phénoménologie des émotions, Presses Universitaires du Septentrion, 2013.

- TISSERON Serge, Le jour où mon robot m’aimera. Vers l’empathie artificielle, Albin Michel, 2015.

- TISSERON Serge, Empathie et manipulation. Les pièges de la compassion, Albin Michel, 2017.

- VERBEEK Peter-Paul, What Things Do. Philosophical reflections on technology, agency and design, Penn State Press, 2005a.

- VERBEEK Peter-Paul, « Artifacts and Attachment », in Hans Harbers (dir.), Inside the politics of technology, Amsterdam University Press, 2005b.

- VIAL Stéphane, Court traité du Design, Paris, PUF, 2014.

- VON UEXKÜLL Jakob, Milieu animal et milieu humain, Rivages, 2010.

- ZAHAVI Dan, “Beyond empathy: Phenomenological approaches to intersubjectivity”, Journal of Consciousness Studies, 8, 151-167, 2001.

- ZAHAVI Dan, “You, Me, and We : The Sharing of Emotional Experiences”, Journal of Consciousness Studies 22(1-2), 2015.

Notes

[3] Ce qui ne revient pas à défendre une thèse dualiste séparant l’âme du corps, mais simplement à rendre compte d’une impression qu’il y a « plus-que-de-la-chaire » dans un visage et, par extension, dans un corps.

[4] Ce retour vers sa propre visagéité n’est pas immédiatement une individuation psychique et morale, c’est-à-dire que le visage ne me permet pas, dans un premier temps, de me sentir différent d’autrui autrement qu’au plan formel et quantitatif du physique (je suis une unité, autrui en est une autre. J’ai une certaine forme, autrui aussi).

[5] Qui appartient au monde, est dans le monde.

[6] LE BRETON David, Des Visages. Essai d’anthropologie, Éditions Métailié, 1992, p.124.

[7] C’est là un point central de la phénoménologie : l’être des choses, c’est leur apparaître.

[8] Ici, nous utilisons le terme de rationalité au sens restreint, épuré de ses liens potentiels avec les émotions.

[9] FLAHAULT François, « De la face au visage », Les Cahiers de Médiologie, 2003/1, n°15, p.37.

[10] ibid.

[11] ibid, p.34.

[12] Pour des raisons pratiques et stylistiques, nous abrègerons parfois « quasi-visage » en « visage ». Que le lecteur soit prévenu : « le visage du robot » est bien synonyme de « quasi-visage du robot », sans confusion ontologique entre le visage humain et le quasi-visage des créatures artificielles.

[14] Avec, en filigrane, ces interrogations subsidiaires : quelle différence y a-t-il entre monde et Umwelt ? Un univers sémantico-pratique peut-il être un monde ? Un artefact peut-il avoir un monde ?

[15] Par confusion ontologique, nous entendons ici la propension à traiter les robots comme des humains (ou des animaux).

[16] Le mot « robot » vient du tchèque robota qui signifie « corvée » et, par extension, « esclavage ».

[17] Ce qui souligne, au passage, la dimension irréductiblement émotionnelle de la conscience.

[18] TISSERON Serge, Le jour où mon robot m’aimera. Vers l’empathie artificielle, Albin Michel, 2015, p.11

[19] Il est d’ailleurs intéressant de caractériser que l’IA en général comme l’écho (souvent amplifié) d’une certaine capacité cognitive humaine. L’IA propose des « fragments » de notre intelligence, mais en aucun cas notre intelligence dans son ensemble. Nous reviendrons probablement sur ce point dans un autre article.

[20] La notion d’empathie est complexe. Chez l’humain, il s’agit d’un millefeuille dont les couches émergent petit à petit au fil de l’enfance. Ce millefeuille agrège la capacité 1) de reconnaître une émotion (empathie émotionnelle), 2) d’en comprendre les raisons et de découvrir/accepter qu’autrui a un point de vue sur le monde potentiellement différent du mien (empathie cognitive), et enfin 3) de changer de perspective émotionnelle, c’est-à-dire mobiliser les deux premiers acquis pour parvenir à se mettre à la place d’autrui. Dans Ex Machina, Ava semble faire preuve d’une empathie complète. En réalité, la technique actuelle permet de simuler uniquement les deux premières du millefeuille empathique. Le changement de perspective émotionnelle est probablement la composante la plus difficile à coder. Pour plus de détail sur ces questions, voir (Tisseron, 2015, 2017).

[21] Propos recueillis par Blaise Mao, in Usbek & Rica, n°21, janvier/Février/Mars 2018, p. 76

[22] SALMON Maria, « La trace dans le visage de l’autre », Sens-Dessous, 2012/1, n° 10,

[23] Ibid, p. 107.

[24] Le concept de subjectivité simulée que nous proposons ici est de nature phénoménologique. Il renvoie à l’impression qu’un artefact peut nous donner d’avoir affaire à un sujet au sens large (« Être ou principe actif susceptible de posséder des qualités ou d’effectuer des actes », CNRTL). Dans cette perspective, le célèbre test de Turing peut être perçu comme un test de subjectivité simulée. Le concept est cependant loin d’être évident, et mériterait un traitement approfondi.

[25] Argument venant s’ajouter (voire se substituer) à l’idée que l’on répugne d’autant plus à porter atteinte à un animal que sa taille est importante, comme si cette taille indiquait une plus grande « qualité d’existence ».

[27] On pourra, ici, s’inquiéter de la difficulté (du danger diraient certains) qu’il y a trancher sur la valeur morale des objectifs en question. Pourtant, c’est bien ce que nous faisons lorsque nous créons des parcs naturels, des zones maritimes protégées, des labels biologiques, des lois de protection animales etc. : nous décidons, en commun, directement ou indirectement, de la valeur des objectifs que nous pouvons nous donner. Ces décisions expriment toujours, en dernière instance, un type de rapport au monde. Nous pensons que la théorie du Visage peut aider à reconfigurer ce rapport qui, aujourd’hui, reste encore trop empreint d’une attitude négationniste eu égard à l’Altérité.

[28] En filigrane, la question est aussi la suivante : puis-je être responsable de quelque-chose qui ne peut pas mourir ?

3 thoughts on “Du face-à-face au vis-à-vis : quand la visagéité vient aux machines”

Comments are closed.